L’ours brun : un omnivore opportuniste

L’ours brun (Ursus arctos) est une espèce unique qui comprend plusieurs sous-espèces selon les régions. L’ours des Pyrénées appartient à l’une des plus anciennes lignées européennes, contrairement au grizzli d’Amérique du Nord, plus récent.

Caractéristiques

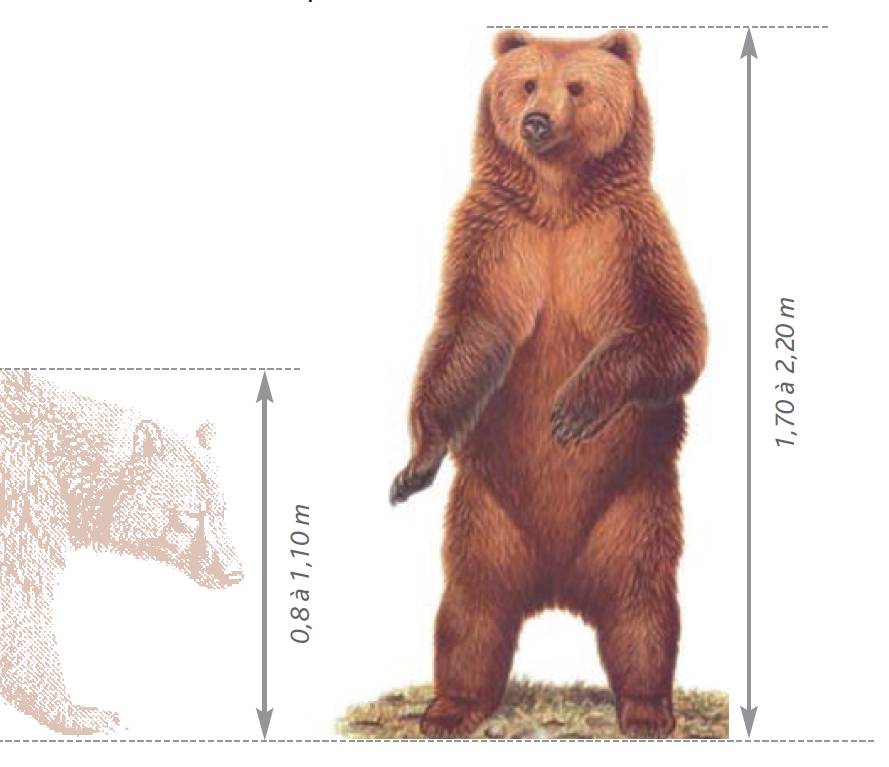

Un ours brun mesure de 1,70 m à 2,20 m debout, et pèse entre 140 et 320 kg pour les mâles, 100 à 200 kg pour les femelles. Son pelage varie du brun clair au noir, selon l’âge, la saison ou l’individu. Dans les Pyrénées, il est souvent foncé en automne et plus clair en été.

Il a une ouïe fine, un excellent odorat, mais une vue limitée à quelques dizaines de mètres. De décembre à mars, l’ours entre en pause hivernale : il ralentit son activité, sort peu, mais ne dort pas totalement.

Un omnivore adaptable… mais aussi prédateur

L’ours brun est omnivore opportuniste : il mange ce qu’il trouve facilement.

Son régime alimentaire se compose de 70 % de végétaux (herbes, fruits, glands…), et 30 % d’aliments d’origine animale (insectes, faune sauvage, bétail).

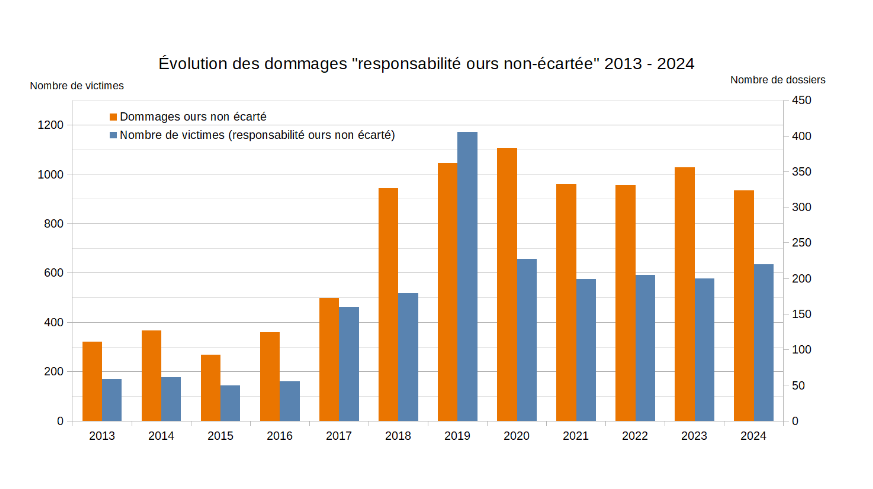

Au printemps, il consomme surtout des végétaux, mais en été, il attaque régulièrement le bétail en estive, notamment dans les Pyrénées